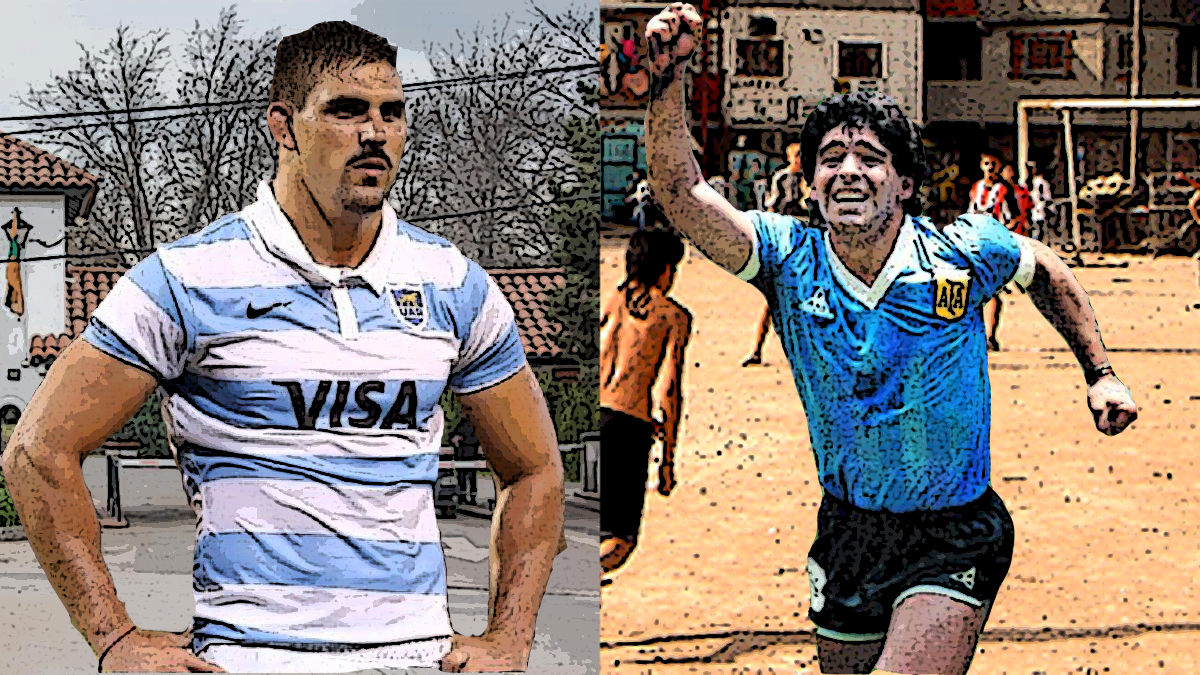

El frio homenaje de los Pumas ante la muerte de Maradona abrió una nueva herida entre el rugby y la cultura popular argentina

Definir lo “popular” es una tarea difícil. Entender porque algo ingresa o no en ese campo es aún más complejo. Sucede con equipos o deportistas. Algunos, consiguen la aprobación “popular” de manera inmediata, otros llevan años intentando llegar y no lo consiguen. Los Pumas -y el rugby en general- todavía no terminan de romper esa barrera que los separa de una porción importante de los argentinos.

El sábado la barrera volvió a quedar en evidencia. El tibio homenaje a Maradona en el encuentro ante Nueva Zelanda los mostró a contramano del mundo. Para colmo, los de negro impactaron a todos con su demostración de admiración hacia el ídolo argento. A las pocas horas las críticas llovieron a baldes y fueron tendencia en las redes, pero por cómo les pegaban.

Futbolero en demasía, el gusto popular argentino suele mirar de soslayo a otros deportes. Con el rugby la cuestión se profundiza. De características particulares, con tendencias más centrípetas que centrífugas, el deporte de la ovalada suele quedar más relegado.

Siempre asociados a cierto nacionalismo exacerbado, los Pumas se han visto arrastrados al torbellino que implica el Chauvinismo. Ese sentimiento suele ser voluble y cambiante y no tiene mucho de racional.

Por fuera del mundo del rugby, cuando los Pumas ganan o tienen un rendimiento destacado, este no se atribuye a cuestiones deportivas. Los argumentos pasan por factores externos al juego. Cosas tan vanas como la manera en la que cantan el himno, como si eso los dotara de poderes sobre humanos.

Sin ser necesariamente responsables de producirlo, este nacionalismo que los rodea, parece jugarles en contra. Su identificación con lo que se considera “lo nacional” resulta un poco ficticia, generando cierto recelo en los que no son amantes de la disciplina.

Poco ayuda que desde el 2000 a esta parte, se haya conformado un grupo de anunciantes importantes que han intentado posicionar al equipo dentro de la agenda mediática. La imposición del deporte desde algunos sectores, genera un efecto contrario.

Entre el Chauvinismo y los medios, se generó ese mito complejo que son “los valores del rugby”. A la cuestión del himno, se le suman ciertas actitudes positivas que tiene la disciplina. El respeto por el árbitro, la caballerosidad con el rival, el sentido del compañerismo y el trabajo en equipo conformaron una especie de código ético que se utiliza como vara para medir a otros equipos nacionales cuando tienen una mala jornada. Incluso, cada tanto es utilizado para criticar acontecimientos por fuera del ámbito deportivo.

El rugby también ha contribuido con este mito. Desde adentro se lo exhibe como uno de una de sus marcas de distinción. Frente a otras disciplinas -sobre todo el fútbol- se muestra al rugby como ejemplo. En el mundo ovalado no hay lugar para la avivada o la búsqueda de ventajas ilegítimas. El problema, como con todo mito, es que no es una referencia exacta de lo real. En la mayoría de los partidos se generan tumultos entre los jugadores. Sólo quienes están en los reagrupamientos saben lo que sucede allí. Desde afuera se pueden observar pisotones y puñetazos, pero quienes han jugado, reconocen otras actitudes “poco caballerosas”.

La polémica crece con lo que sucede afuera de la cancha. Los famosos “bautismos”, en los que se somete a humillaciones de distinta índole a los recién llegados, forman parte de las tradiciones del rugby, que no figuran en el mito. Son una especie del lado B de ese código de conducta del que mucho no se dice.

El zenit de ese conflicto entre lo que esa figura mitificada de los valores del rugby dice y lo que sucede, son acontecimientos como el ocurrido en Villa Gesell a comienzos de 2020. Está claro que las golpizas en patota no representan a todo el mundo del rugby, pero si da señales de que algo adentro de la disciplina no está funcionando bien. La violencia está en todas partes, pero los hechos de este tipo se reiteran en el ámbito de la ovalada.

Pero la cosa con el rugby no viene de ahora, hay algo más antiguo y profundo. Para estudiosos del deporte argentino, uno de los inconvenientes que tiene el rugby es su complejidad. Para jugar al fútbol no se necesita demasiado. Dos arcos armados con lo que sea y un objeto medianamente esférico. La única regla verdaderamente compleja es la del offside y en el potrero no cuenta. En el rugby la cosa no es tan sencilla. Hay varias reglas complicadas y por el riesgo físico que supone, en general es necesaria la presencia de un árbitro.

El rugby no se juega en los potreros, se juega en algunos clubes. En general instituciones asociadas a las clases altas y medias altas. Para practicarlo hay que pertenecer a alguna de esas instituciones. Se practica en lugares cerrados al público en general, alejados geográficamente del centro de las ciudades. En Río Cuarto, por ejemplo, el club de rugby más importante está enclavado a más de 5 kilómetros de la plaza Roca, al lado de un barrio privado. Nobleza obliga, hay excepciones. En la ciudad funciona la Asociación Civil Los Gigantes Rugby Barrial, que fomenta el deporte en jóvenes de otros sectores y lo utiliza como herramienta para trabajar cuestiones sociales.

La relación del rugby con las clases sociales altas ha generado la aparición de un estereotipo que, como toda generalización, es un poco injusto. El mundo del rugby se asocia a los poderosos y adinerados. El rugbier es visto como un “ricachón”, un “cheto” que mira a los demás por encima del hombro, que desprecia a lo popular y que no se preocupa por la realidad social fuera de su mundo cercano, salvo por alguna que otra obra de caridad. Un reflejo de esa caricatura es Dicky Del Solar, el personaje del comediante Ezequiel Campa (ver video).

Vale decir que desde adentro del rugby también se contribuye a este estereotipo. La manera en la que se conforman algunos de los grupos son muy cerradas. El que no pertenece, es mirado siempre con recelo. Ese peligroso juego de “Nosotros acá y el resto allá”, es el que en ocasiones deriva en las golpizas en patota. La discriminación hacia el otro, suele ser moneda corriente. Los tweets con contenidos racistas y xenófobos de integrantes del plantel de Los Pumas que se reflotaron el fin de semana son una muestra.

Por otro lado, quienes alimentan este estereotipo desde afuera, olvidan que casi el 70% de los deportistas desaparecidos durante la última dictadura militar provienen del rugby. Era otra época, es cierto, pero habla de un compromiso social que no ingresa en el estereotipo clásico. Se trató de estudiantes universitarios- en general provenientes de familias de clases medias altas, no necesariamente de izquierda- que decidieron militar para cambiar la realidad.

Así, la relación del rugby con lo “popular” está atravesada por varias circunstancias y significados que los hacen entrar en tensión. Estereotipos, nacionalismos y mitos alimentados desde adentro y afuera, actitudes deplorables de algunos de los integrantes del mundo ovalado, la dificultad de sus reglas y una historia asociada a los sectores más poderosos de diversos campos, generan que el rugby no pueda cambiar cierta imagen negativa dentro del mundo de lo popular en argentina.

Que ninguno de los jugadores argentinos haya reaccionado o se haya sumado al homenaje propuesto por los All Blacks a Maradona abrió aún más la brecha. El Haka y la camiseta negra son un hito para la cultura neozelandesa, que Sam Cane y los suyos se lo hayan ofrendado a Diego fue conmovedor. Hizo que pasara totalmente desapercibido la cinta negra con la que los argentinos salieron jugar. Las disculpas llegaron tarde y no alcanzaron para cerrar una nueva herida entre el mundo ovalado y la cultura popular argentina.

Del Autor